グリーン・アントレプレナーシップ研究寄附講座

お知らせ

2025年1月10日(金)京都大学の「グリーンアントレプレナーシップ」講義の第7回目が開催されました

1.概要

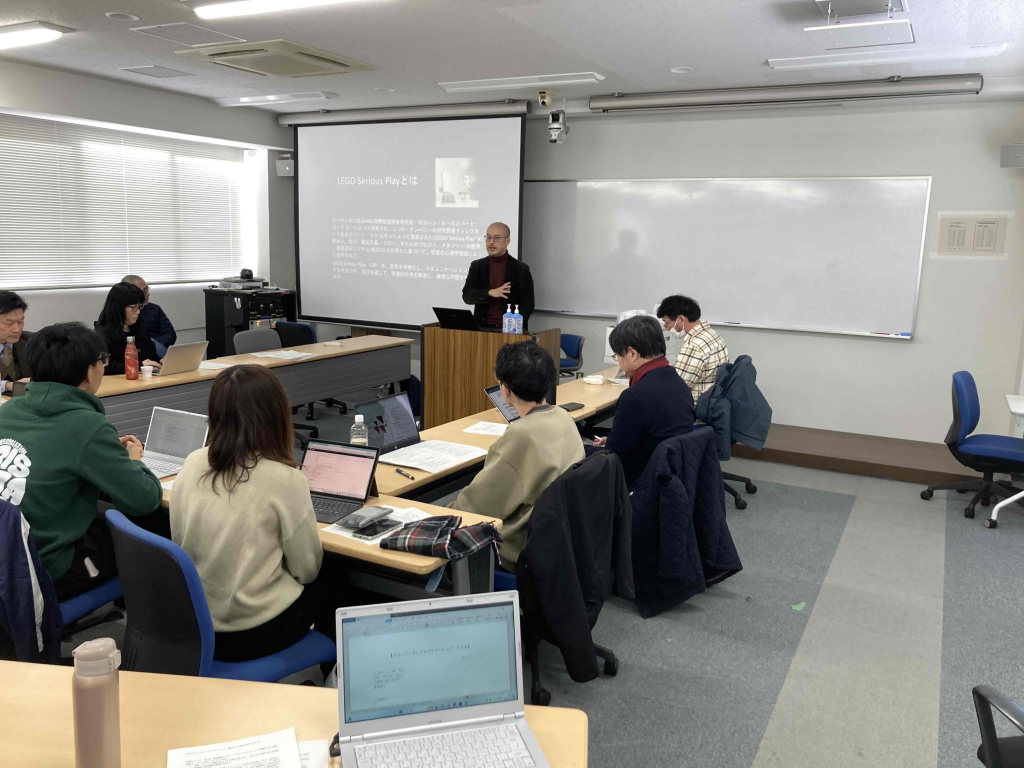

2025年1月10日(金)、京都大学の「グリーンアントレプレナーシップ」講義の第7回目が開催されました。今回は、最終セッションということで今までの講義の総まとめとしてLEGO Serious Play(以下「LSP」と言う。)を用いて本講義の振り返りが行われました。ファシリテーションを務めたのは、山田教授。さらに、軽部客員教授、澤邉教授及び木村客員教授も討議にご参加されました。山田教授の進行の下、「今までの事例の深掘りとグリーンアントレプレナーシップ協働モデルの探究」及び「受講生の自己アイデンティティと行動プランの構築」をLSPを用いながら活発な議論が繰り広げられました。

2.午前セッション

まず、LSPを用いて「事例の深掘りとグリーンアントレプレナーシップ協働モデルの探求」を行いました。受講生それぞれが今までの事例を選び、思い思いにLEGOで表現されました。ダイセル、CDP、レノバ、IHI、NEC、町おこしエネルギーなど多種多様な事例を選ばれ、受講生のセンスで表現型モデルが作られました。作成したモデルを用いて全体共有が図られ、受講生から、それぞれのLEGOの置き方を見て、切り取り方が違うということが分かったというコメントがありました。午前セッションの締めくくりとして、軽部客員教授から、このように切り口が違う人が、どのタイミングでどのようにコラボレーションできるのか、そして、共通のプラットフォームをどのように作るのか、という点が次の課題になるのではないかという示唆的なご意見をいただきました。

3.午後セッション

講義の後半は、LSPを用いて「受講生の自己アイデンティティと行動プランの構築」を行いました。まず、自己のアイデンティティをLEGOを表現し、次に、グリーンアントレプレナーシップの機会と課題の探求を行いました。さらに、それらを踏まえてアクションプランの策定の討議を考えました。この討議の中で、制度論などのマクロ的視点と、中小企業や経営コンサルタントなどの現場で活躍する方々を踏まえたミクロ的視点

が共に大切で、しかも、両者が交流することで、各業界の壁を超えていけるのではないかというコメントがありました。午後の講義についても受講生や先生方から白熱した議論が展開され、それぞれのバックグランド、専門知識や経験などからグリーンアントレプレナーシップに関してのご意見がたくさん出されました。

4.総括

講義の最後には、軽部客員教授の方から、①オーセンティック②コンセプト③ペイシェンスの3つの観点からコメントがありました。①については、グリーンをビジネスに変えるに当たって本物であること、素直であることが大切で、そのために教育や科学的裏付けが重要であり、②については①をどのように発信するのかという視点が大切で、最後に③については、長期的展望として次世代にどのように引き継いでいくかという視点が大切ということでした。このような観点を踏まえて、グリーンアントレプレナーシップを学んだ我々の中からもっとグリーンビジネスの発展ができるのではないか、という示唆的なご意見をいただきました。

そして、それを踏まえて山田教授から、受講生の皆さんがここまでの実践事例からの学びを結晶化し、実行可能なアクションプランの洞察を持ち帰ることで、学びを実践につなげて欲しいというコメントで本講義を締めくくられました。